Como señalé en la entrada pasada, existen diferentes teorías sobre el origen de la palabra cholo, unas más verosímiles que otras. Veamos cuáles son.

Según una de las versiones más aceptadas, cholo viene de la palabra náhuatl xoloitzcuintle (pronunciada sholoitscuintle), que es el nombre de la raza canina sin pelo originaria de México. Al parecer, los españoles habrían utilizado el diminutivo xolo como un insulto hacia los indígenas y mestizos. El Inca Garcilaso de la Vega señaló en su libro “Los comentarios reales”, publicado en 1606 y 1616, que con el tiempo el vocablo, castellanizado “cholo” y usado para despreciar a los indígenas mestizos como si fueran perros sin pureza de raza, se difundió por las rutas de navegación del Caribe.

Otra versión aparece en el Vocabulario en Lengua Castellana y Mexicana, donde Fray Alonso de Molina da como definición de xolo “moço de servicio”, es decir, criado o sirviente. Estos significados no están muy alejados del uso de "cholo" durante la Colonia y épocas más recientes.

Últimamente, en Perú hay quienes señalan que se ha creído equivocadamente que el término tiene un origen náhuatl cuando en realidad proviene de la lengua muchik o mochica. La historiadora peruana María Rostworowski señala aquí que los españoles entraron por el norte y se encontraron primero con los moches, quienes en su lengua tienen la voz cholu, que significa “muchacho”. Otros lexicógrafos peruanos sostienen el mismo origen mochica del término. Según me lo dice mi intuición --pues no soy una conocedora del tema--, esa versión, sea cierta o no, tiene como objetivo darle una connotación más positiva a cholo ya que tengo entendido que actualmente en el Perú hay quienes pretenden reivindicar el término y usarlo para definir al gran colectivo peruano. Rostworowski señala en el artículo citado: “tal vez ellos por llamar a los chicos usaron cholu y de ahí pasó a cholo, que no tiene nada de denigrante”. También puede que esta versión sea un intento, como lo señala aquí el lingüista peruano Luis Andrade Ciudad, por resolver la aparente contradicción entre la marcada connotación racial de la palabra y sus usos afectivos en el habla familiar peruana (en vocativos como mi cholito, mi cholita).

No obstante, el hecho de que la palabra cholo provenga de la voz mochica para “muchacho”, no significa, a mi juicio, que no tenga un origen racista o al menos clasista. La palabra “muchacho”, como se puede confirmar en varios diccionarios, suele emplearse para referirse a un criado o un sirviente. En México, “muchacha” se usa eufemísticamente para denominar a la criada doméstica (aunque luego esos eufemismos deriven en disfemismos como el de “chacha”). Así que, en ese sentido, el uso de "cholo" no estaría tan alejado del origen señalado por Fray Alonso de Molina. Por otro lado, el que el término cholo tenga esa ambivalencia al usarse al mismo tiempo como un insulto y como un apelativo de cariño no debería sorprendernos. Eso sucede con muchos términos despectivos que son reapropiados para emplearse con otra connotación más positiva. “Mi cholito” suena como al “mi negro” o “mi negrito” que en los países del Caribe se usa de cariño y no como insulto.

Para terminar con las hipótesis sobre el origen de cholo, algunas personas señalan que, para el cholo norteamericano, la palabra deriva del término show, debido a la parafernalia del grupo. Me parece poco factible y suena más a mito lingüístico. En otro sitio sobre el movimiento cholo, leí que el término hace referencia a Xólotl, dios azteca del relámpago y la mala suerte, hermano gemelo del dios Quetzalcóatl. Según esa versión, el término se eligió en alusión a la leyenda de que Quetzalcóatl regresaría en forma humana para rescatar a su pueblo y devolverle el territorio perdido. No suena tan descabellado porque, de hecho, el vocablo xoloitzcuintle, mencionado arriba, proviene del náhuatl xólotl e itzcuintli (perro). Al parecer el nombre de esa raza canina hace referencia a Xólotl (dios encargado de acompañar a los muertos en su viaje al Mictlán --el mundo de los muertos en la mitología azteca--) porque una de las misiones de ese perro era precisamente la de acompañar a los muertos en su viaje a la eternidad.

Los chicanos, cuando formaron el movimiento cholo en los setenta, buscaron símbolos relacionados con la iconografía mexicana y las culturas prehispánicas. Quizás eligieron el nombre del movimiento en alusión a Quetzalcóatl, pero también es muy probable, como comenta Berenoise en la primera parte de esta entrada, que hayan adoptado el término con pleno conocimiento del uso que se le da en otros países latinoamericanos.

Finalmente, no tengo idea de cuál sea el verdadero origen del término ni para los cholos norteamericanos ni para los sudamericanos, y es difícil decidirse por una de las versiones ya que los mismos lexicólogos no lo tienen claro. Pero en lo que sí parece haber un consenso es en que la palabra se relaciona con el mestizaje y que, para bien o para mal, constituye un signo de identidad.

En los comentarios de mi entrada acerca de la palabra naco, R me preguntó si había investigado sobre el origen del término cholo que en el Perú se usa como insulto racista para referirse no sólo a los indígenas sino también a los mestizos en general (es decir, a la mayoría de la población). Su pregunta despertó mi curiosidad ya que los mexicanos conocemos esa palabra con un significado distinto. Así que me puse a investigar y descubrí que cholo es un término aún más complejo que naco y que casi ameritaría una tesis doctoral. La complejidad del vocablo radica, en primer lugar, en que se usa en varios países latinoamericanos con diferentes significados, y, por otra parte, en que es una de esas palabras cuyo origen ha suscitado diversas teorías.

El cholo en Norteamérica

Los cholos son individuos de ascendencia mexicana que residen en los Estados Unidos. Representan una identidad que no es ni mexicana ni estadounidense, y su filiación tiene más que ver con el barrio y la pandilla que con un sentido nacionalista, aunque retoman elementos de lo mexicano para elaborar su simbología. El movimiento cholo es, pues, una forma de cultura urbana de los chicanos en Estados Unidos.

Este movimiento nació en Los Ángeles en la década de los setenta como respuesta a la discriminación que los chicanos y mexicanos habían sufrido durante más de un siglo. Motivados por la construcción y afirmación de la identidad individual y de grupo, los cholos retomaron diferentes símbolos relacionados con íconos representativos de la cultura mexicana como la Virgen de Guadalupe, los líderes de la Revolución y símbolos de diversas culturas prehispánicas.

Si bien el apelativo cholo empezó como un símbolo de orgullo en el contexto de los movimientos de poder étnico en los Estados Unidos, actualmente tiene una connotación negativa en la frontera norte y se usa para referirse a un joven pandillero que lleva cierta ropa, como pantalones holgados, camiseta sin mangas, una camisa abrochada únicamente con el botón de hasta arriba, un rosario o cruz en el cuello, etc. Quienes usan el término despectivamente suelen asociarlo con delincuentes y drogadictos.

El cholo en Sudamérica

En el siglo xviii, en el Virreinato del Perú (que incluía gran parte de Sudamérica y Centroamérica) los españoles y los criollos usaban el término cholo para referirse a la población mestiza e indígena a la que consideraban de “inferior categoría”. Si bien el término fue creado y usado por los españoles con una connotación fuertemente racista, su uso se ha generalizado en diferentes países de Sudamérica y Centroamérica, a veces manteniendo el significado y otras variándolo un poco.

En Perú, el término se usa todavía para referirse a la población indígena y mestiza, y tiene una carga muy despectiva. Pero, según entiendo, cuando se usa en diminutivo (cholito, cholita) se convierte en un apelativo cariñoso.

En Ecuador la palabra también sirve para denominar a una persona que tiene algo de sangre indígena y, por lo general, se usa de manera peyorativa (con excepción del diminutivo como en Perú). El término también se asocia a un nivel educativo bajo, a las malas costumbres, el mal vestir y demás prejuicios raciales heredados desde la Colonia. Tan usada es la palabra cholo en Ecuador que se han generado varios derivados como cholada, cholear, acholarse, cholero, etc. Resulta interesante el verbo acholarse, que significa “tener vergüenza o avergonzarse”, pues no sólo insinúa que la timidez es característica de los indígenas, sino que lleva implícita cierta idea de inferioridad.

En Colombia cholo se usa en forma de burla o insulto para referirse a los habitantes de países con origen racial predominantemente indígena. Y en Chile denomina a personas de rasgos indígenas andinos muy marcados o a grupos de inmigrantes peruanos o bolivianos. No tengo más información sobre los demás países sudamericanos, pero si mis queridos lectores conocen otros usos, no duden en mencionarlos en los comentarios.

En la próxima entrega hablaré sobre las diferentes teorías que existen en torno al origen del término.

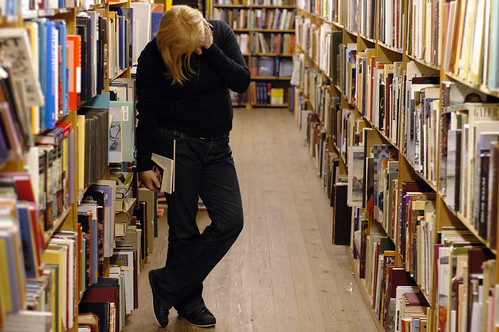

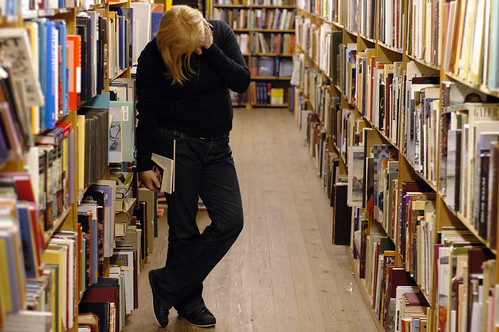

Quienes han leído (o en su defecto han visto la película) El nombre de la rosa, recordarán que la biblioteca de la abadía donde ocurre la historia es un laberinto construido según un plano que sólo el bibliotecario en turno conoce. Éste también es el único autorizado para entrar a la biblioteca y moverse por el laberinto de los libros que sólo él sabe donde guardar y cómo encontrar. Los monjes de la abadía tienen que trabajar en el scriptorium donde pueden consultar el catálogo de obras que contiene la biblioteca. Sólo el bibliotecario decide cómo, cuándo, y si conviene, prestárselo al monje que lo solicita, a veces teniendo que consultarlo primero con el abad. Todo ello se justifica porque “no todas las verdades son para todos los oídos, ni todas las mentiras pueden ser reconocidas como tales por cualquier alma piadosa”. Además los monjes de la abadía estaban ahí para realizar un trabajo determinado y no para satisfacer su curiosidad personal.

Quienes han leído (o en su defecto han visto la película) El nombre de la rosa, recordarán que la biblioteca de la abadía donde ocurre la historia es un laberinto construido según un plano que sólo el bibliotecario en turno conoce. Éste también es el único autorizado para entrar a la biblioteca y moverse por el laberinto de los libros que sólo él sabe donde guardar y cómo encontrar. Los monjes de la abadía tienen que trabajar en el scriptorium donde pueden consultar el catálogo de obras que contiene la biblioteca. Sólo el bibliotecario decide cómo, cuándo, y si conviene, prestárselo al monje que lo solicita, a veces teniendo que consultarlo primero con el abad. Todo ello se justifica porque “no todas las verdades son para todos los oídos, ni todas las mentiras pueden ser reconocidas como tales por cualquier alma piadosa”. Además los monjes de la abadía estaban ahí para realizar un trabajo determinado y no para satisfacer su curiosidad personal.

Uno pensaría que este concepto de biblioteca cerrada y controlada es algo muy medieval. Una biblioteca cerrada se entiende, y hasta tiene lógica, en una época oscurantista en la que la Iglesia decidía sobre la sociedad y la vida de todos. En pleno siglo xxi, las bibliotecas cerradas podrían parecer impensables y, sin embargo, las hay. Desde luego no son como la de la abadía de Eco, ni por su forma laberíntica ni por el dominio absoluto que en ella tiene el bibliotecario, pero sí prevalece en ellas la idea de control. Estoy hablando de las bibliotecas de “estantería cerrada”.

Hace unos cuantos años tuve la necesidad de consultar unos libros que sólo se encontraban en la Biblioteca de El Colegio de México. Cuando llegué, lo primero que llamó mi atención fue no encontrar el acervo a la vista del público. Para poder ver cualquier libro había que consultar el catálogo, posteriormente llenar una ficha con los datos del libro deseado y entregarla en un mostrador para que fueran a buscarlo. No recuerdo cuántos libros podía uno solicitar en la ficha, pero obviamente no eran muchos. No sé si todavía tengan el mismo sistema en esa biblioteca, pero sí sé que hay muchas más que así funcionan. Puedo entender que la “estantería cerrada” se use en algunas bibliotecas como las de los congresos, las asambleas legislativas, las cortes y otro tipo de instituciones gubernamentales. Me parece perfectamente entendible que en ese tipo de bibliotecas sea importante tener cierto control. Pero no lo puedo entender en las bibliotecas de las universidades y otro tipo de instituciones académicas donde los jóvenes se están formando.

Alguna vez escuché que muchas bibliotecas trabajan con estantería cerrada para evitar el robo y el daño del material bibliográfico. Sin embargo, ésa no me parece una justificación válida, mucho menos en esta época. Hoy en día hasta la biblioteca de la escuela más patito tiene algún sistema de alarma y protección contra robo de libros. Y quizás el daño al material es más difícil de evitar, pero incluso con estantería cerrada uno no lo impide totalmente.

Y bien, se estarán preguntando por qué me molesta tanto el sistema de estantería cerrada. El objetivo principal de una biblioteca es el de compartir el conocimiento y la cultura que la humanidad ha acumulado y que las bibliotecas preservan, organizan y difunden. Una biblioteca debe ser un espacio abierto, dinámico y de fácil acceso. ¿De qué sirve tener el mejor acervo del mundo si para consultarlo hay que pasar por todo un trámite burocrático? No creo que los bibliotecarios de hoy en día sean como los del Medioevo. No creo que su misión sea ocultar información a los lectores. Ni siquiera creo que sean tan cultos como para saber qué libros habría que ocultar. Pero por lo mismo, tener que pasar por ellos para poder tener en las manos un libro me parece, si no riesgoso, sí una pérdida de tiempo.

No obstante no es la desconfianza que me inspiran los empleados de las bibliotecas mi principal argumento en contra de la estantería cerrada. Ese sistema no me gusta porque es demasiado limitante. Me atrevo incluso a decir que la experiencia de aprendizaje y de investigación no es la misma para quien no tiene acceso al acervo que para quien puede pasearse libremente por los pasillos de una biblioteca. El primero tendrá que limitarse a buscar lo que ya sabe que existe o lo que ha encontrado en el catálogo, pero nunca podrá ir más allá. En cambio, al que tiene acceso al acervo se le abre un mundo de posibilidades: no sólo puede conocer la colección completa al tener contacto directo con ella, sino que además puede descubrir en el camino otros libros que le despierten otras ideas y otros intereses. La estantería abierta ofrece alternativas al material bibliográfico de cajón y promueve la espontaneidad en el estudio. ¿Cuántas veces no me he topado con libros maravillosos o libros que han sido clave para definir un tema de investigación sólo por andar curioseando en el estante? Después de todo, si, como dice Eco, los libros hablan de otros libros, también los libros nos llevan a otros libros.

Foto de Nathan Williams

Foto de Nathan Williams

En la entrega pasada hablé sobre el origen de la palabra “naco” y señalé que su significado parece haber ido cambiado a lo largo de los años. Hace dos años hice un pequeño estudio sociolingüístico acerca del término con el objeto de averiguar si su significado varía de acuerdo con el grupo social al que pertenecen los hablantes. La variable que más me interesaba era la edad, así que apliqué cuestionarios a hablantes de diferentes generaciones. Para el diseño de las preguntas me basé en las definiciones de la palabra “naco” que aparecen en los diccionarios citados en la entrada pasada y en lo que han escrito algunos intelectuales, particularmente Monsiváis. Las últimas tres preguntas estaban basadas en lo que a mi juicio encierra el uso actual de la palabra. La última pregunta trataba de averiguar si la palabra era ofensiva o no para el hablante, ya que yo pensaba que había un consenso en cuanto a eso.

El cuestionario estaba armado de la siguiente manera:

I. ¿Qué relacionas con la palabra “naco”?

1. Una persona indígena o de piel morena

2. Una persona inculta o ignorante

3. Alguien que no viste a la moda

4. Alguien que al hablar dice cosas como “haiga”, “dijistes”, “fuistes ”

5. Una persona que es maleducada e irrespetuosa con los demás

6. Una persona a la que le gusta llamar la atención

II. ¿Consideras que la palabra “naco” es ofensiva?

Dada la complejidad del término, las respuestas se ponderaron en una escala de mucho, poco o nada. Esto lo hice así, por un lado, para obligar al informante a reflexionar en su respuesta y evitar que contestara que sí o que no a todo por comodidad. Por otro lado, de este modo se permitía que los encuestados que tuvieran vergüenza de sus respuestas pudieran escudarse detrás de un “poco”. Al final del cuestionario, había una sección para que el informante hiciera comentarios a fin de obtener datos que se hubieran omitido en las preguntas.

Después de aplicar los cuestionarios obtuve datos para tres rangos de edad (18-25 años, 26-34 años, 45-54 años) y me fue posible observar que la palabra tiene más o menos igual significado para personas que pertenecen a una misma generación. Una de las cosas que más me llamaron la atención fue el hecho de que para los tres grupos, aunque en menor medida para el último, lo que más se relacionó con la palabra fue “una persona maleducada e irrespetuosa con los demás”. Resulta muy revelador, ya que ningún diccionario regional consigna esa definición.

Otro dato interesante fue que aun cuando nadie relacionó “mucho” la palabra con un indígena o con una persona de piel morena, la mayoría de los informantes de 45-54 años contestaron “poco”. La respuesta se vio también en el grupo de 26-34 años, aunque con menor frecuencia y en el grupo de los más jóvenes todos dijeron “nada”. Esta pregunta en particular me parece relevante puesto que como ya mencioné la palabra “naco” se usaba originalmente para referirse peyorativamente a los indígenas. Los resultados sugieren que los hablantes que eran niños en los cincuenta y sesenta siguen relacionando el término con la cuestión racial. La elección de “poco” puede interpretarse de varias formas. Por un lado, puede ser que los informantes hayan tenido vergüenza de contestar honestamente y se hayan escudado detrás del “poco” (aunque claramente se preguntaba “qué relacionas” y no “para ti qué significa”, los hablantes muchas veces tratan de salvaguardar su imagen aun a sabiendas de que el cuestionario es anónimo). Por otro lado, puede ser que los mismos hablantes no lo tengan muy claro. Un comerciante de 54 años dijo en los comentarios que cuando era pequeño un naco era un “chavo de Tepito y esos rumbos”, pero que ahora para los jóvenes es otra cosa. Aunque quizá la elección de “poco” también tenga que ver con la manera como estaba planteada la pregunta. Una informante de 32 años dijo que no relacionaba naco con un indígena, pero sí con una persona morena.

Otro dato interesante fue que aun cuando nadie relacionó “mucho” la palabra con un indígena o con una persona de piel morena, la mayoría de los informantes de 45-54 años contestaron “poco”. La respuesta se vio también en el grupo de 26-34 años, aunque con menor frecuencia y en el grupo de los más jóvenes todos dijeron “nada”. Esta pregunta en particular me parece relevante puesto que como ya mencioné la palabra “naco” se usaba originalmente para referirse peyorativamente a los indígenas. Los resultados sugieren que los hablantes que eran niños en los cincuenta y sesenta siguen relacionando el término con la cuestión racial. La elección de “poco” puede interpretarse de varias formas. Por un lado, puede ser que los informantes hayan tenido vergüenza de contestar honestamente y se hayan escudado detrás del “poco” (aunque claramente se preguntaba “qué relacionas” y no “para ti qué significa”, los hablantes muchas veces tratan de salvaguardar su imagen aun a sabiendas de que el cuestionario es anónimo). Por otro lado, puede ser que los mismos hablantes no lo tengan muy claro. Un comerciante de 54 años dijo en los comentarios que cuando era pequeño un naco era un “chavo de Tepito y esos rumbos”, pero que ahora para los jóvenes es otra cosa. Aunque quizá la elección de “poco” también tenga que ver con la manera como estaba planteada la pregunta. Una informante de 32 años dijo que no relacionaba naco con un indígena, pero sí con una persona morena.

En cuanto a la pregunta de si se considera que la palabra “naco” es ofensiva, los resultados también revelaron datos interesantes. Mi hipótesis era que aunque el significado podía variar según el grupo social, la función de la palabra sería la misma para todos los hablantes, es decir, disfemística. Sin embargo, para mí sorpresa, en esto también hubo variación de acuerdo con las generaciones de los encuestados. Me llamó la atención que mientras que ninguno de los hablantes de 26-34 ni 45-54 años consideró que la palabra fuera “nada” ofensiva, ninguno de la primera generación dijo que fuera “mucho”. La interpretación podría ser que la palabra está perdiendo esa connotación tan negativa que tenía en el origen y que quizás hasta se está volviendo más jocosa (¡un informante de la primera generación comentó que “el cuestionario estaba bien naco”!). Pero tampoco hay que aventurarse en sacar conclusiones tan rápido. La razón podría deberse a otra cosa, a saber, el hecho de que la pregunta estaba planteada fuera de contexto. Como ya lo he dicho en este blog un sinfín de veces, el que una palabra sea percibida o no como ofensiva no depende de la palabra en sí, sino del contexto y de las intenciones de los hablantes. De hecho, varios de mis informantes comentaron que contestaban “poco” porque dependía de la situación o de quién lo dijera y a quién. Sin embargo, no deja de ser interesante que los hablantes que consideraron ofensiva la palabra en sí, es decir, fuera de contexto, pertenecieran a las generaciones más viejas.

En cuanto a la pregunta de si se considera que la palabra “naco” es ofensiva, los resultados también revelaron datos interesantes. Mi hipótesis era que aunque el significado podía variar según el grupo social, la función de la palabra sería la misma para todos los hablantes, es decir, disfemística. Sin embargo, para mí sorpresa, en esto también hubo variación de acuerdo con las generaciones de los encuestados. Me llamó la atención que mientras que ninguno de los hablantes de 26-34 ni 45-54 años consideró que la palabra fuera “nada” ofensiva, ninguno de la primera generación dijo que fuera “mucho”. La interpretación podría ser que la palabra está perdiendo esa connotación tan negativa que tenía en el origen y que quizás hasta se está volviendo más jocosa (¡un informante de la primera generación comentó que “el cuestionario estaba bien naco”!). Pero tampoco hay que aventurarse en sacar conclusiones tan rápido. La razón podría deberse a otra cosa, a saber, el hecho de que la pregunta estaba planteada fuera de contexto. Como ya lo he dicho en este blog un sinfín de veces, el que una palabra sea percibida o no como ofensiva no depende de la palabra en sí, sino del contexto y de las intenciones de los hablantes. De hecho, varios de mis informantes comentaron que contestaban “poco” porque dependía de la situación o de quién lo dijera y a quién. Sin embargo, no deja de ser interesante que los hablantes que consideraron ofensiva la palabra en sí, es decir, fuera de contexto, pertenecieran a las generaciones más viejas.

Este pequeño estudio no fue más que un primer acercamiento al fenómeno y un intento por averiguar cómo es percibido por diferentes grupos sociales. Me permitió confirmar que tanto el significado como la connotación de la palabra “naco” han cambiado y varían según la generación. Sin embargo, debo decir que tampoco me ayudó a aclarar cómo podría definirse el término, ya que tiene múltiples significados. Creo, en todo caso, que los diccionarios deberían incluir otras acepciones como la de “persona irrespetuosa con los demás” ya que la mayoría de los hablantes coinciden en ese significado.

Este pequeño estudio no fue más que un primer acercamiento al fenómeno y un intento por averiguar cómo es percibido por diferentes grupos sociales. Me permitió confirmar que tanto el significado como la connotación de la palabra “naco” han cambiado y varían según la generación. Sin embargo, debo decir que tampoco me ayudó a aclarar cómo podría definirse el término, ya que tiene múltiples significados. Creo, en todo caso, que los diccionarios deberían incluir otras acepciones como la de “persona irrespetuosa con los demás” ya que la mayoría de los hablantes coinciden en ese significado.

El contenido de esta entrada está protegido bajo una Licencia Creative Commons.

Naco es un término coloquial mexicano de difícil definición. Según el artículo que la Wikipedia le dedica, la palabra se suele usar, entre otras cosas, para referirse a algo o alguien que difiere cultural o socialmente de un determinado grupo. Leyendo los múltiples significados que el artículo citado también menciona, vemos que "naco" es un ejemplo de palabra polisémica y compleja que no parece bien definida ni delimitada. En México, basta con que uno pregunte a sus amigos y conocidos qué entienden por la palabra para darse cuenta de la diversidad de opiniones. La definición de esta palabra me ha intrigado tanto que hace dos años, cuando cursaba la maestría, hice un pequeño estudio lexicológico y sociolingüístico cuyos resultados quiero compartir con ustedes en este blog.

Aunque la palabra naco está consignada en algunos diccionarios regionales de México, las definiciones parecen algo generales, escuetas, e incluso insuficientes. El Diccionario Usual en México define naco como un adjetivo coloquial y ofensivo que tiene dos acepciones: (1) que es indio o indígena de México; (2) que es ignorante y torpe, que carece de educación. En la misma línea, el Diccionario Breve de Mexicanismos registra: (Posiblemente de totonaco.) 1. Indio, indígena. || 2. De bajo nivel cultural, ignorante.

Resulta interesante la definición de Francisco Santamaría en su Diccionario de mejicanismos de 1959: 1. (Del otomí, naco, cuñado) m. En Tlaxcala, indio de calzones blancos. 2. En Guerrero llaman así a los indígenas nativos del Estado y, por extensión, al torpe, ignorante e iletrado. “Nacos llaman a los nativos y también a veces, en forma despectiva, a los impreparados, diciendo por ejemplo: ‘tú eres naco’, dando a entender impreparado, tonto”.

Por último, aunque no es un diccionario, el fascinante glosario de voces y frases populares mexicanas de Jesús Flores y Escalante (2004) señala que naco es un “término despectivo usado por el mexicano. Ser naco es no estar ‘in’, en la onda. (...) // En otro sentido ser naco es ser indio. // Persona que viste de mal gusto”.

Uno de los principales problemas que esta palabra presenta hoy en día es que su definición se ha ampliado con respecto a lo que significaba en un principio. Según Carlos Monsiváis, el término–aféresis de totonaco- empieza a circular a mediados de los años cincuenta, como referencia a lo que el mestizaje no disipa: “los rasgos de origen indígena, el signo de la Raza de Bronce”. Guillermo Bonfil Batalla también apunta al factor racista del término: “Lo naco designa también a lo indio, cualquier rasgo que recuerde la estirpe original de la sociedad y la cultura mexicana, cualquier dato que ponga en evidencia el mundo indio presente en las ciudades, queda conjurado con el calificativo de naco”.

La palabra naco encarna el sistema de exclusión que nos heredó la colonia y sus estructuras excluyentes. Como señala Víctor Mendoza, “lo naco representa la exclusión y la introyección de la exclusión, al hacer propio el proceso de colonización y aplicarlo a los colonizados”. En este sentido, “el naco” estaría más cerca, racialmente, del indígena que del colonizador y el emigrante europeo.

Pero naco no se reduce solamente a una cuestión racial, el término, claramente ofensivo y despectivo, tenía que ver con la clase social. Bonfil Batalla subraya:Si antes se les llamaba plebe, hoy se emplea otro término que ya alcanzó arraigo: son los nacos. La palabra de innegable contenido peyorativo, discriminador y racista, se aplica preferentemente al habitante urbano desindianizado, al que se le atribuyen gustos y actitudes que serían una grotesca imitación del comportamiento cosmopolita al que aspiran las élites, deformando hasta la caricatura por la incapacidad y la “falta de cultura” de la naquiza.

En 1970 Monsiváis escribió que naco “dentro de este lenguaje de discriminación a la mexicana, equivale al proletario, lumpenproletariado, pobre, sudoroso, el pelo grasiento y el copete alto, el perfil de cabeza de Palenque, vestido a la moda de hace seis meses, vestido fuera de moda. Naco es los anteojos oscuros a la media noche, el acento golpeado, la herencia del peladito y el lépero, el diente de oro. Naco es el insulto que una clase dirige a otra”.

Si bien el origen de la palabra tiene como raíz el estereotipo racial y como fondo la discriminación, para los hablantes de mi generación el término parece haber adquirido otro sentido. Eso se debe a que en los años ochenta, el comediante mexicano Luis de Alba popularizó la palabra y le cambió el significado cuando inventó su famoso personaje llamado el Pirrurris. El personaje era un joven muy rico con un corte de cabello similar al que usaban los Beatles en los primeros años, que disfrutaba criticando a la clase media caracterizada por tener aires de grandeza, mal gusto y una manera de hablar particular. A este tipo de gente la llamaba despectivamente los nacos. El Pirrurris inclusive formalizó su crítica en un estudio del naco al que llamaba nacología y en el que el personaje aparecía sentado detrás de un escritorio explicándole a su audiencia “el naco del día” como si fuera un científico. Esto parece haber ampliado el alcance del término, el cual ya no se refería únicamente a los indígenas y a los más desfavorecidos, sino más bien a todo aquél que no fuera rico, o como él lo decía jocosamente “hijo de papi”. Si no fuera porque Luis de Alba lo hacía chistoso, el Pirrurris sería muy ofensivo. En su programa de televisión la palabra naco era un insulto y se la pasaba diciéndoles a todos “¡qué nacos son!”

Dos décadas después el término sigue usándose, pero al parecer con otro significado y otra connotación. En la próxima entrada veremos cómo es percibido por los hablantes.

Hoy se celebra en México el Día de Muertos. Aunque en las grandes ciudades la tradición se está perdiendo a causa de la influencia de otras fiestas de procedencia extranjera, el Día de Muertos sigue siendo una de las festividades más famosas y pintorescas del país. En muchos pueblos, sobre todo los que tienen una población indígena importante, todavía se llevan a cabo ritos de influencia prehispánica y no hay casa donde no se ponga un altar para esperar el regreso de sus muertos.

Hoy se celebra en México el Día de Muertos. Aunque en las grandes ciudades la tradición se está perdiendo a causa de la influencia de otras fiestas de procedencia extranjera, el Día de Muertos sigue siendo una de las festividades más famosas y pintorescas del país. En muchos pueblos, sobre todo los que tienen una población indígena importante, todavía se llevan a cabo ritos de influencia prehispánica y no hay casa donde no se ponga un altar para esperar el regreso de sus muertos.

Mucho se ha hablado de la relación que tiene el mexicano con la muerte. El mexicano se jacta de no temerle a la muerte, por ello se burla y juega con ella. Muestra de ello son todas las expresiones artísticas relacionadas con la muerte, entre las que destacan los grabados de José Guadalupe Posada, los bailes, las sátiras, las calaveras, etc. Pero si de verdad el mexicano no le temiera a la muerte, no existirían tantos eufemismos para nombrarla. La muerte es quizás el tabú por antonomasia. En todas las lenguas existen expresiones para nombrar (o más bien no nombrar directamente) a la muerte y al hecho de morir. Pero en el español de México existe tal cantidad de expresiones y giros idiomáticos que no sólo demuestran que la muerte es un tema que sí nos preocupa-y mucho-, sino que además hacen gala de una gran creatividad y sentido del humor.

Entre los nombres que recibe la muerte en México están:La cabezona

La calaca

La calva

La catrina

La chingada

La dama de la guadaña

La dientuda

La flaca

La huesos

La huesuda

La parca

La patas de catre

La pelada

La pelona

La tilica

La tiznadaCuando alguien muere decimos que se lo llevó cualquier de las anteriores. También se puede decir que se lo llevó el tren, que le echó garra la cabezona, se lo merendó la dientona o se lo cargó la calaca.

Otras expresiones que equivalen al verbo morir son:Aventar el último pujido

Caducar

Cantar el ay, ay, ay

Colgar los tenis

Dar el último grito

Estrenar traje de cedro negro

Ponerse su piyama de madera

Irse a cuidar los alcanfores

Irse a la casa de los arbolitos grandes

Irse al valle de las calacas

Irse para el otro barrio

Pasar a mejor vida

Pelar gallo

Entregar el equipo o las herramientas*

Estirar las patas**

Petatearse (debido a que hasta poco después de la Revolución, mucha gente pobre era inhumada envuelta en petates)

Felpar (probablemente dicha voz se haya originado desde que los féretros fueron forrados por una tela llamada felpa)*Nota 1: También se puede entregar los guantes, el uniforme, el pasaporte, o la tarjeta de circulación.

**Nota 2: También uno puede estirar las pezuñas, los pinceles, los pedales, las panteras, los pedestales y hasta los remos.